外用药膏的“粒度”是什么,为何让澳美夫西地酸翻车?

- 网络

- 浏览

- 2025-09-09 11:47

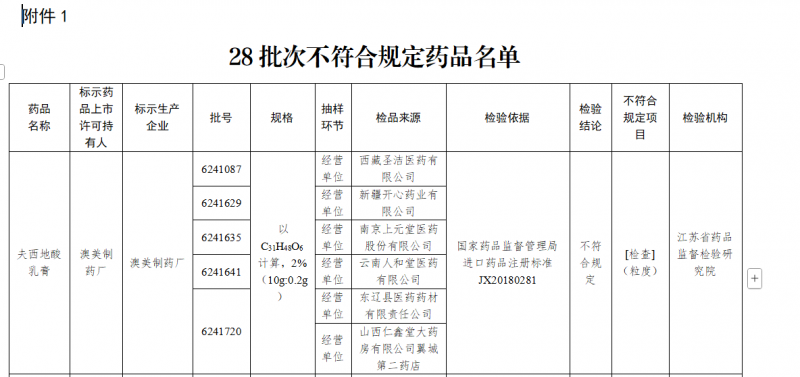

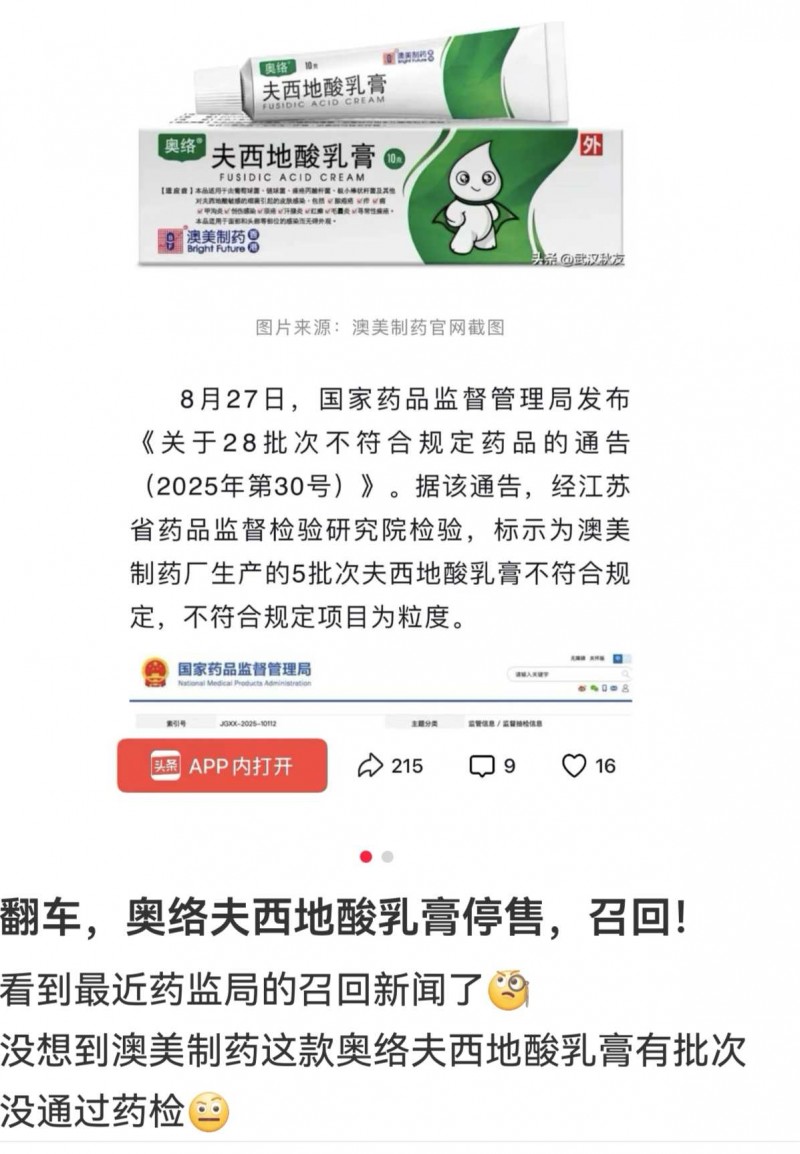

8月27日,国家药品监督管理局发布《关于28批次不符合规定药品的通告(2025年第30号)》,一支常用的皮肤外用药—夫西地酸乳膏赫然在列。据该通告,经江苏省药品监督检验研究院检验,标示为澳美制药厂生产的5批次夫西地酸乳膏不符合规定,不符合规定项目为粒度。

(来源:国家药监局网站)

一支原本应该守护皮肤的“夫西地酸乳膏”,倒在了一个看似不起眼的小项目上——粒度。问题锁定在“粒度”这一项,很多人第一次听说这个词:粒度跟疗效、安全到底有什么关系?我们一起来看看:

一、什么是粒度?

粒度系指颗粒的大小,药品中对有粒度要求的制剂产品如颗粒剂、散剂、混悬型滴眼液、混悬型软膏剂等会进行该项目的设定,不符合规定可能会导致药物主成分含量不均一。通俗地讲,粒度就是药膏里药物颗粒的“身高体重”,皮肤外用药常见的乳膏、软膏、凝胶,都属于半固体制剂,药物在皮肤上起作用,都必须被严格“筛”过。根据《中国药典2025版》表明,除另有规定外,混悬型软膏剂、含饮片细粉的软膏剂都应该进行粒度检测。据了解,国内在售的夫西地酸的粒度标准为粒径小于10μm的颗粒不得小于90%,此次澳美夫西地酸5批次产品抽检粒度均不符合标准规定。

二、当心!颗粒度不达标可不只是“没效果”这么简单。

外用药膏颗粒太大,在皮肤上会涂不开、堵毛孔、局部浓度过高,可能刺激皮肤;颗粒不均,会导致每1 cm²皮肤得到的药量都不一样,发挥疗效要“碰运气”。粒度越小且越均匀,药膏就越容易涂开、越不容易堵毛孔,药物释放也越稳定。药膏颗粒度不达标,对患者的影响远不止“没效果”,对于夫西地酸乳膏这类抗细菌感染的药物,如果颗粒度不达标,细菌正好在“药物空洞区”继续繁殖,可能升级为更深层感染;大颗粒像“砂纸”摩擦创面,还可能造成局部刺激加重引发接触性皮炎等皮肤问题。

三、同样成分的药膏,不同厂家生产的有区别吗?

皮肤是人体最大的器官,也是最容易“闹情绪”的一位:湿疹、脚气、痘痘、蚊虫叮咬……一年四季都在刷存在感。于是,外用药膏成了家庭小药箱里的“常驻嘉宾”。可当我们站在货架前,常常犯懵:“这支和另一支成分一模一样,价格却差一倍?”“都是2 %夫西地酸,到底买谁?”答案是:成分表一样,不代表体验感、效果一样。

(来源:网络)

外用乳膏的临床疗效,会受多种因素影响其中制剂生产水平就是重要因素之一。即使同成分、同浓度和同剂型,但是不同工艺水平生产出来的乳膏,产品实际使用疗效也可能大有差异。一支高品质的药膏,离不开高性能的生产设备硬件,以及智能化软件系统对工艺过程的精准控制。比如药膏在生产过程中的乳化温度需要控制在75°C-85℃。若温度偏低,物料可能未完全熔融或溶解,会造成膏体含量不均匀,温度偏高,产品杂质含量可能增多。乳化后的膏体需要降温成型,降温环节,通常需要从80℃降至40℃,每5分钟降2-4℃,数字化系统可以保障药膏乳化后降温过程匀速稳定。过快或过慢,会造成膏体粗糙,后期晶体聚集,影响使用肤感和疗效。所以,即使同成分的药膏,不同厂家生产的会有差异是肯定的。

① 同成分≠同颗粒度

把药膏放到显微镜下,你会发现:有的像细腻奶油,颗粒只有头发丝的1/10;有的却掺着“细沙”,颗粒粗细不一。颗粒越细、越均匀,药膏越容易推开,药物也更容易钻进皮肤裂缝,起效更快,刺激更小。哪怕都是符合标准的产品,大家的粒度控制也不一样。

② 同工艺≠同品控

通俗理解,传统车间靠老师傅“看手感”调机器,做完再抽样;智能车间用激光在线“盯”颗粒大小,一秒钟扫描上千次,发现异常立即自动修正,人为误差更少,质量更稳定。总之,大家在买药膏时,多一步就能少吃亏:可以打开工信部官网查询或直接问 AI“××企业是智能工厂吗?”若回复答案里有智能制造相关的官方认定报道内容,购买起来心里会更踏实!

药品安全无小事,哪怕只是抹在皮肤上的一支小小药膏,也可能因为一粒看不见的“粗颗粒”、一次工艺偏差,而让伤口更疼、让过敏加重、让细菌“升级”。别把“外用”当成“外用就安全”,真正的安心来自我们对细节的较真:购药认准国药准字,尽量选择质控更稳定的智能工厂生产的产品。从今天起,给自己和家人多一道把关,让每一次涂抹,都精准落在“放心”二字上。

本文地址:http://www.yiliaozaixian.com/xinwen/131.html

仲景藿香正气丸VS仲景保和丸,夏季胃肠问题用哪个?一文读懂新闻1

仲景藿香正气丸VS仲景保和丸,夏季胃肠问题用哪个?一文读懂新闻1 王惠枢博士的医美克制哲学与学术边疆拓荒新闻2

王惠枢博士的医美克制哲学与学术边疆拓荒新闻2 钙铁锌产品热销背后:儿童补充需警惕类别差异新闻3

钙铁锌产品热销背后:儿童补充需警惕类别差异新闻3- 新闻青岛国际啤酒节火热进行中,哈药三精山楂麦芽助您健康畅饮

- 新闻补钙铁锌选哪个牌子好?认准“蓝帽子”更安心,儿童补充需谨慎选择

- 新闻立秋补钙养骨正当时,哈药盖中盖助力科学补钙

- 新闻市场地位证明:润德教育获执业药师考试培训领导品牌等多项证明

- 新闻关于重症肺炎的预防

- 快讯克利夫兰发布2021年十大医疗创新产品

- 新闻突破医学禁区!深圳安赤颖团队助17位1型糖尿病患者成功停用胰岛素

- 新闻益生菌企业数量排名:这份榜单藏着哪些值得关注的肠道健康“实力派”?

- 新闻广州艺星孙湄杨教授详解全球标准化隆胸技术新进展

- 新闻全球首现健康体雕革命!唐韵医疗修身臻西安震撼发布

- 新闻艾小春新式艾灸仪:手持式面部艾灸开启"美容养生"新纪元

- 新闻「主播健康护航计划」聚焦职业防护,沉浸式体验移动式创新雾化